ユーグレナの研究結果についてEuglena research results

こちらのページでは「石垣島の恵み健やかユーグレナ」の共同開発元である"株式会社ユーグレナ"が発表している、ユーグレナの研究結果に関するニュースリリースの内容をご紹介しています。

株式会社ユーグレナ ニュースリリース 2022.06.20 より

加齢に伴う記憶力の低下を抑制する可能性

微細藻類ユーグレナの継続的な摂取により、加齢に伴う記憶力の低下を抑制することを示唆する研究結果を発表しました

株式会社ユーグレナは至学館大学の多田敬典教授、福井大学の徳永暁憲准教授との共同研究により、微細藻類ユーグレナ(和名:ミドリムシ、以下「ユーグレナ」)の継続的な摂取が、

老齢マウスを用いた検証を通して、加齢に伴う記憶力の低下を抑えることを示唆する研究結果を以下のように発表しています。

※この研究成果は、「第22回日本抗加齢医学会総会」(2022年6月17~19日開催)にて発表されています。

研究の背景と目的

健康寿命とはWHO(世界保健機関)によって提唱された"健康指標"のことを指します。平均寿命から認知症や寝たきりなどの介護状態にある期間を差し引いた期間のことで、

心身ともに自立した状態で健康的に生活ができる期間のことです。

健康寿命と平均寿命の差、つまり日常生活に制限の生じる「不健康な期間」は日本では男性が約9年、女性が約12年あるとされています※1。

また平均寿命は年々延びていますが、この「不健康な期間」を極力短くし、健康寿命を延ばすことが課題となっています。

加齢に伴う記憶力の低下※2は認知症の発症の予兆であると考えられており、高齢者において記憶力の低下を抑えることは認知症の発症予防につながる可能性があります。

株式会社ユーグレナではこれまでユーグレナを継続的に摂取することにより、機敏さや心の健康を維持できる可能性、アルツハイマー型認知症患者では量が減少することが知られている

神経栄養因子(BDNF)を上昇させる可能性、ユーグレナが腸管内の神経細胞に作用する可能性などを報告しています。

本研究は老齢マウスを用いて、ユーグレナの継続的な摂取による加齢に伴う記憶力の低下に対する影響について検討されました。

※1 第16回健康日本21(第二次)推進専門委員会 資料による

※2 軽度認知機能障害とも言う。本人や家族から記憶障害の訴えはあるものの、全般的な認知機能は正常であり認知症は認めない状態を指す。

研究の内容と結果

ユーグレナの継続的な摂取が、老齢マウスの記憶力低下を抑制することが示唆されました。

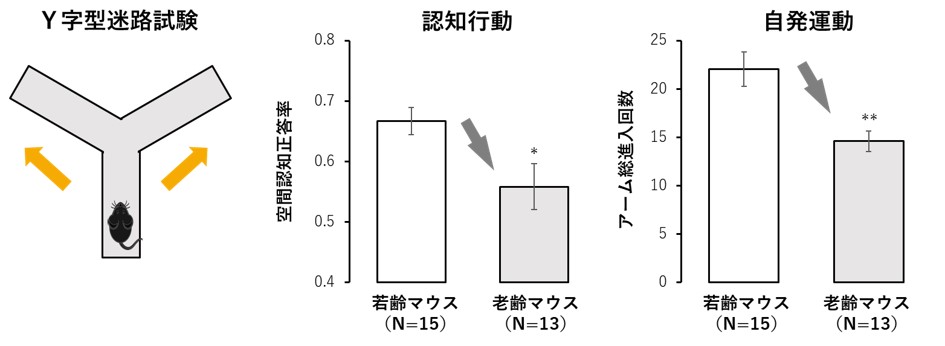

今回の研究において、通常食飼育した老齢マウス(20ヶ月齢以上)では、通常食飼育した若齢マウス(3ヶ月齢)と比較し、Y字型迷路試験※3において、

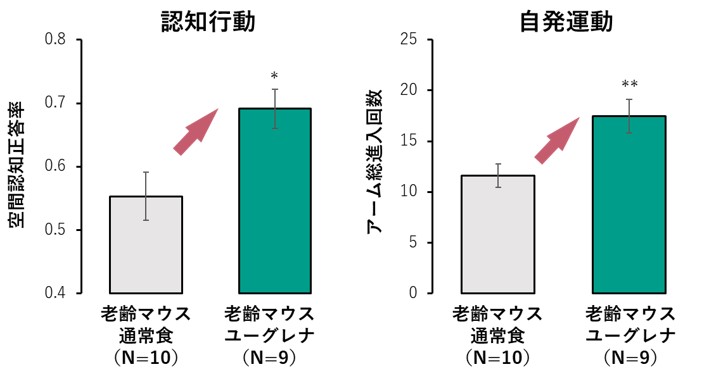

空間認知記憶が低下(図1)。その一方で、ユーグレナを含む餌を2ヶ月間摂取した老齢マウス(20ヶ月齢)を用い、

通常食で飼育した老齢マウスと比較をして、加齢による認知機能の変化を評価したところ、Y字型迷路試験において空間認知正答率が向上しました。

加えてユーグレナの摂取によって、アーム総進入回数を指標とした自発運動量が増加しました(図2)。これらの結果は老齢マウスでのユーグレナの継続的な摂取が、

加齢に伴う記憶力と活動量の低下を抑制したことを示しています。

図1:老齢マウスは空間認知記憶と自発運動量が低下

※対応のないt検定, *p<0.05, **p<0.01 老齢マウス vs. 若齢マウス

図2:ユーグレナの継続摂取による老齢マウスの空間認知記憶と自発運動量への影響

※対応のないt検定, *p<0.05, **p<0.01 ユーグレナ vs. 通常食

以上の老齢マウスを用いた検証により、ユーグレナの継続的な摂取が加齢に伴う記憶力の低下を抑制する可能性が示されました。

株式会社ユーグレナ ニュースリリース 2021.07.05 より

幼児のアトピー性皮膚炎症状を軽減させることを示唆

微細藻類ユーグレナ含有飲料の継続摂取が、幼児のアトピー性皮膚炎症状を軽減させることを示唆する研究成果を確認。

幼児の排便、睡眠を改善することも合わせて示唆

株式会社ユーグレナは、アトピー性皮膚炎の症状をもつ幼児が微細藻類ユーグレナ(和名:ミドリムシ、以下「ユーグレナ」)を含む飲料を継続的な摂取をすることで、

アトピー性皮膚炎の症状が軽減される可能性を示唆する研究成果を確認したことを以下のように発表しています。

※この研究成果は、2021年7月3日~4日に開催された第75回日本栄養・食糧学会大会にて発表されています。

研究の目的

近年アトピー性皮膚炎の発症数が増加している中、特に幼少期において幼児の服薬に対する保護者の懸念から、

普段の食事によるアトピー性皮膚炎症状の緩和や予防が期待されています。

これまでユーグレナの貯蔵多糖であるパラミロン(β-1,3-グルカン)の摂取によって、成人のアトピー性皮膚炎患者の、

アトピー性皮膚炎の重症度を表す血中TARC値が低減し、医師の所見が改善したことが明らかになっています※2。

本研究ではアトピー性皮膚炎の症状をもつ幼児を対象に、ユーグレナ1,000mg含有飲料の摂取と、医師等によるアトピー性皮膚炎症状の評価および排便、睡眠に関する評価を行いました。

※2 アンチエイジング医学―日本抗加齢医学会雑誌 2015年10月号より

研究の内容と結果

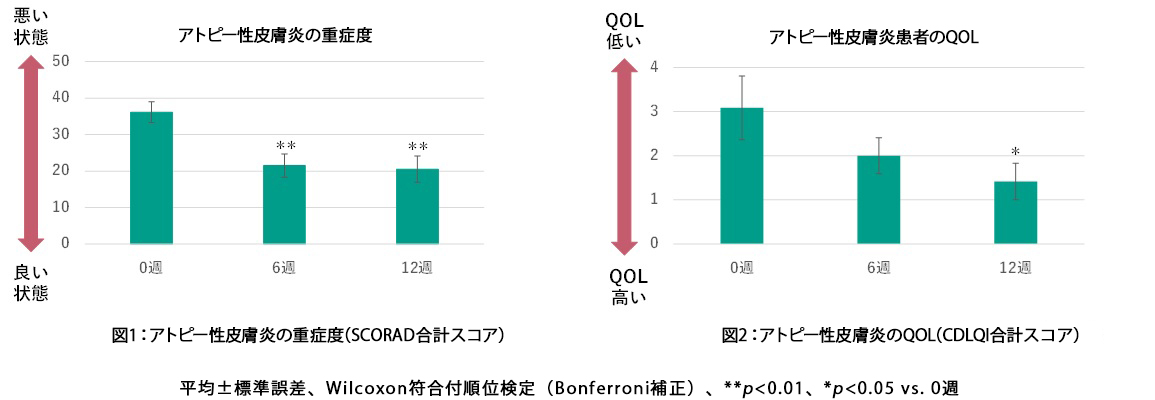

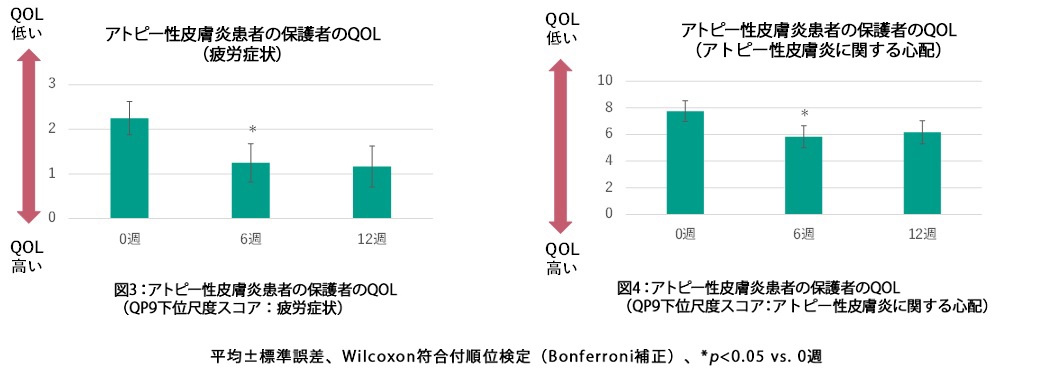

本研究ではアトピー性皮膚炎の症状をもつ幼児(1~5歳、男子7名、女子5名)を対象として、ユーグレナ1,000mg含有飲料の摂取開始前(摂取から0週間後)、摂取から6週間後、摂取から12週間後の

3つのタイミングで、幼児のアトピー性皮膚炎症状に関する評価を行っています(調査期間:2020年9月~12月)。

ユーグレナ含有飲料の継続的な摂取が、幼児のアトピー性皮膚炎の症状を軽減することが示唆されました。

幼児が1日1,000mgのユーグレナ含有飲料を摂取することによって試験期間中の有害事象は報告されず、本研究対象の幼児において安全に摂取できることが確認されています。

研究の結果、ユーグレナ含有飲料の摂取から6週間後、摂取から12週間後において、医師がアトピー性皮膚炎の重症度を評価するSCORAD(Severity Scoring of Atopic Dermatitis)の合計スコアが有意に減少しました(図1)。

またユーグレナ含有飲料の摂取から12週間後において、子どものアトピー性皮膚炎患者のQOL(Quality Of Life=生活の質)を評価するCDLQI(The Children’s Dermatology Life Quality Index)の合計スコアが有意に減少しました(図2)。

さらにユーグレナ含有飲料の摂取から6週間後において、アトピー性皮膚炎患者の保護者のQOLや負担を評価するQP9(Quality of life in Primary Care givers of children with Atopic Dermatitis shortened to 9 questions)の 下位尺度スコア(疲労症状、アトピー性皮膚炎に関する心配)が減少しました(図3、図4)

また本研究ではユーグレナ含有飲料の継続的な摂取が、幼児の排便回数の増加に寄与する※3可能性や、熟眠度の指標とされる脳波のパワー値の増加に寄与する※4可能性なども明らかになりました。

※3 -1~0週(摂取前)と比較して、摂取0~6週、摂取から6~12週に1日の排便回数が有意に増加しました

※4 睡眠時の脳波を測定したところ、摂取から12週間後に、熟眠度の指標とされるデルタ波パワー値が有意に増加しました

本研究の結果からユーグレナを含む飲料を継続的に摂取することで、幼児のアトピー性皮膚炎の症状を軽減させ、アトピー性皮膚炎の子供をもつ保護者の負担を軽減させる可能性が示されました。

また、排便や睡眠をよりよい状態にする可能性も示されています。

株式会社ユーグレナ ニュースリリース 2021.10.22 より

腸内フローラの多様性が高まり睡眠の質が向上

微細藻類ユーグレナの継続的な摂取により、腸内フローラの多様性が高まり睡眠の質が向上することを示唆する研究結果を確認しました。

株式会社ユーグレナは東洋大学の吉田崇将助教との共同研究により、微細藻類ユーグレナ(和名:ミドリムシ、以下「ユーグレナ」)を継続的に摂取することで、

腸内フローラの多様性が高まり、睡眠の質が向上することを示唆する研究成果を確認したことを以下のように発表しています。

※この研究成果は、2021年9月23日~9月24日に開催された「日本睡眠学会第46回定期学術集会」、2021年10月2日~10月3日に開催された「第43回日本臨床栄養学会総会」にて発表されています。

研究の目的

腸内にはおよそ100種類以上の細菌が100兆個も生息しており、腸内細菌の集団は「腸内フローラ」と呼ばれています。腸内フローラを含む腸内環境は、脳機能と相互に影響しあうことが知られていて(脳腸相関といいます)、

脳機能のひとつである「睡眠」も、腸内環境から影響を受けるとされています。

ストレスなどの原因によって腸内フローラの多様性が崩れると、便秘や下痢など体のさまざまな不調につながると言われています。

そこで心身の健康を維持するためには、日頃の生活習慣や食生活を通じて腸内フローラを良好に保つことが重要と考えられています。

これまでに株式会社ユーグレナは、ユーグレナの摂取によって酪酸産生菌の占有率が増加する可能性※3や、睡眠の質が向上する可能性※4, 5を報告しました。今回、ヒト臨床試験を行い、

腸内フローラの解析と睡眠の質に関する質問紙を用いた調査を実施して、ユーグレナの摂取が腸内フローラの多様性と睡眠の質にどのような影響を及ぼすのかを調べています。

株式会社ユーグレナは健康の基盤を維持しながらより良い状態へ高めることで、サステナブルな健康を実現することが大切だと考えます。

健康の基盤を妨げる複合的要因として「栄養不足」「心身の疲労」「免疫力低下」の相互関係に注目しており、ユーグレナの摂取を通じて元々体に備わっている

「つくる・はたらく・まもる」のサイクルが保たれ、サステナブルな健康が実現する可能性について研究を進めています。

研究の内容と結果

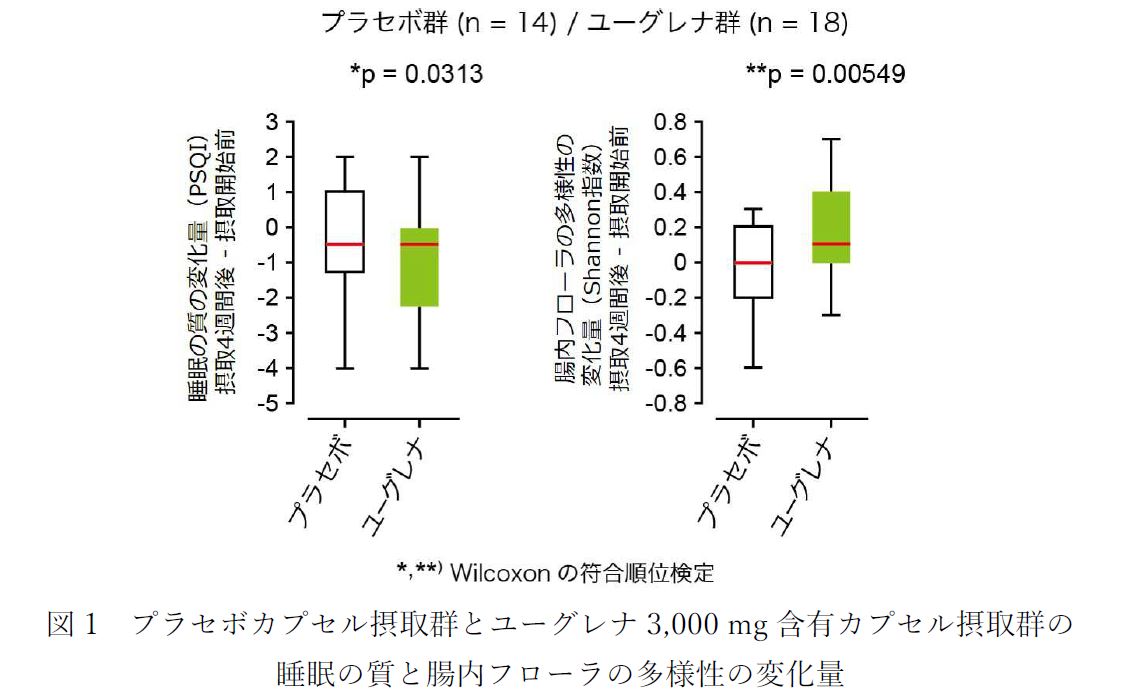

この研究では、成人男性32名(20~41歳)をユーグレナ3,000mg含有カプセル摂取群とプラセボカプセル摂取群※6の2つに分け、ユーグレナの摂取開始前、および4週間にわたって毎夕食後に摂取した後の2つの時点で、

腸内フローラおよび腸内環境の解析を行い、ピッツバーグ睡眠質問票(PSQI)※7を用いて睡眠の質に関する調査を実施しました。

※6 試験物質の代わりに人体に影響が出にくい物質を配合して、試験食と区別のつかないようにした試験食

※7 ピッツバーグ睡眠質問票(PSQI)は、主観的な睡眠の質や不眠傾向を評価するために開発された質問紙。7つの項目(睡眠の質、睡眠時間、入眠時間、睡眠効率、睡眠困難、睡眠薬の使用、日中の眠気)を点数化・合計して、PSQI総合得点を算出する。

ユーグレナの摂取により腸内フローラの多様性が高まり、睡眠の質が向上することが示唆されました。

ユーグレナを4週間続けて摂取していくことで、不眠傾向(PSQIのスコア)がプラセボカプセル摂取群と比較して有意に減少し、睡眠の質が向上しました(図1、左)。また、腸内フローラの多様性が、

プラセボカプセル摂取群と比較して有意に増加しました(図1、右)。

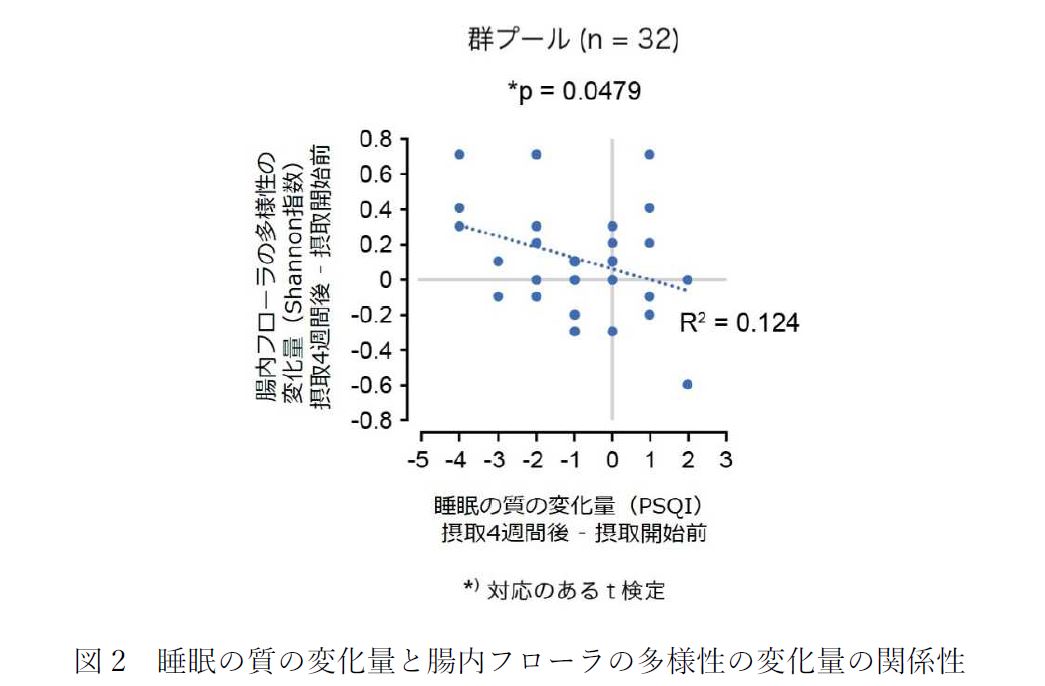

さらに、腸内フローラの多様性が高くなるほど、睡眠の質が良くなる(不眠傾向を示すPSQIのスコアが減少する)という関係性が示されました(図2)。

これらの結果はユーグレナの長期的な摂取が腸内フローラの多様性を高め、睡眠の質を改善する可能性を示しています。

グラフは摂取開始前から4週間後にかけての睡眠の質と、腸内フローラの多様性の変化量を示しています。グラフ内の赤線は、中央値を示します。上下端の黒線は最大値と最小値を、ボックスはデータの分布を示します(第一四分位数、第三四分位数)。

左:ピッツバーグ睡眠質問票(PSQI)の総合得点は一般に不眠傾向を示し、数値が低いほど睡眠の質が良いことを示します。

右:Shannon指数は陽内フローラの多様性を示します。

グラフ横軸に睡眠の質の変化量(左に行くほど睡眠の質が向上)、縦軸に腸内フローラの多様性の変化量(上に行くほど多様性が向上)を示しました。横軸の値の変化に伴って、どのように縦軸の値が変化するかを表現する回帰直線を点線で示しています。

今回の結果からユーグレナを継続的に摂取することで腸内フローラの多様性が高まり、睡眠の質が向上する可能性が示されました。これは、ユーグレナの継続的な摂取により睡眠の質が向上する理由の1つとして、腸内環境の維持が関わっていることを示唆しています。

株式会社ユーグレナでは、からだが本来もっている「つくる・はたらく・まもる」のサイクルを支えるユーグレナの可能性のさらなる解明と、ユーグレナおよびその含有成分の健康食品、医療分野等での利活用や食材としての付加価値向上を目指し、研究開発を行っていきます。